Cela fait des années que l’Angleterre n’en a plus pour longtemps. L’anéantissement guette depuis l’invasion romaine et prend sans doute racine dans la menace d’engloutissement qui pend au nez des habitants des îles : la submersion est proche mais sans cesse repoussée. Qu’on parle Brexit ou invasions barbares, qu’on parle déliquescence de l’Englishness, le pays des dandys et des romantiques anglais a fait de cette frousse existentielle et de cette fierté glorieuse (résister aux romains, aux vikings et aux nazis) un art de vivre, d’écrire et de chanter que Morrissey a parfaitement synthétisé dans l’une de ses chansons-phare, Everyday Is Like Sunday.

Cela fait des années que l’Angleterre n’en a plus pour longtemps. L’anéantissement guette depuis l’invasion romaine et prend sans doute racine dans la menace d’engloutissement qui pend au nez des habitants des îles : la submersion est proche mais sans cesse repoussée. Qu’on parle Brexit ou invasions barbares, qu’on parle déliquescence de l’Englishness, le pays des dandys et des romantiques anglais a fait de cette frousse existentielle et de cette fierté glorieuse (résister aux romains, aux vikings et aux nazis) un art de vivre, d’écrire et de chanter que Morrissey a parfaitement synthétisé dans l’une de ses chansons-phare, Everyday Is Like Sunday.

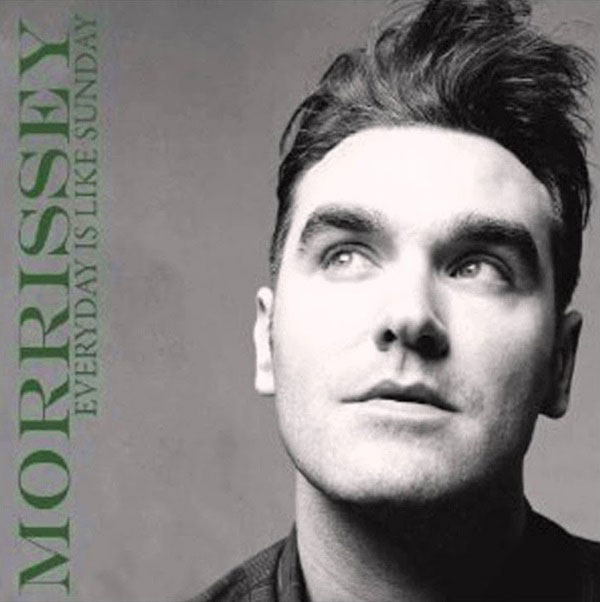

Le morceau est à lui-seul un précipité d’Angleterre, une balade intemporelle, à la fois mélancolique et héroïque, qui contient autant du pays en elle qu’une tasse de thé ou un After Eight. Avec ce morceau, l’ancien chanteur de The Smiths, sur une composition de Stephen Street, posait les bases d’une carrière solo menée comme Don Quichotte, la mèche au vent et dans une adversité autant provoquée que fantasmée. Comme l’Angleterre, Morrissey est souvent seul sur son île, enivré de sa superbe (autodépréciative ou belliqueuse) et prêt à en découdre (ou à se foutre en l’air, ce qui revient au même). Son deuxième single (le premier étant l’impeccable Suedehead) est depuis baladé sur les scènes du monde comme une carte d’identité, une ode au pays et un chant du cygne pour le chanteur, l’Angleterre et la pop qui va avec. En 1988, Morrissey est si beau que personne n’en croit le traître mot : comment quelqu’un d’aussi beau et jeune peut-il être si triste ? (how can someone so young, sing words so sad? – Sheila Take A Bow) Thatcher est là, les Smiths sont morts mais il y a encore tant à bâtir et à déconstruire que la chanson la plus triste du monde sonne comme un hymne à la joie et à l’énergie outsider.

Il ne faut jamais se garder avec Morrissey des interprétations littérales. Everyday Is Like Sunday peut être lu au premier chef comme l’appropriation par le chanteur du roman de l’écrivain Nevil Shute, On The Beach (1957). Ce livre post-apocalyptique assez formidable décrit la vie de quelques personnes en Australie quelques mois après qu’un déluge nucléaire a dévasté l’Hémisphère Nord. Les vents amènent vers l’Australie un nuage de poussières radioactifs qui menacera la vie de chacun à courte échéance. Une famille s’organise. Un ingénieur s’interroge et tous préparent leur mort prochaine et inévitable. Le gouvernement a distribué aux survivants des pilules qu’ils gardent dans leur poche et qui leur permettront, le moment venu, de mourir sans souffrance. L’un des personnages, célibataire, Osborne passe ces dernières semaines à restaurer une Ferrari dans laquelle il se suicidera vers la fin. Une famille mourra dans un final d’une émotion redoutable, après que les parents aient sacrifié en premier à la vie de leur petite fille. Il baigne dans ce roman une mélancolie et une proximité à la mort que l’on retrouve avec une même précision désolée dans la chanson de Morrissey. L’idée que la fin est proche est rendue très explicite par des échos directs au roman et notamment cette poussière étrange (« a strange dust lands on your face » de la fin) qui vient couvrir le visage du narrateur et de son public. C’est la fin qui rôde et qui atterrit avec cette pluie de cendres. On est en 1988. Margaret Thatcher est au pouvoir. L’URSS n’a pas encore rendu les armes. Chernobyl, en avril 1986, n’est pas très loin et des « incidents » de moyenne intensité, tels que l’accident de Goiânia au Brésil (septembre 1987) émaillent l’actualité, rendant l’éventualité d’une menace nucléaire politique ou accidentelle encore très présente à l’esprit. Le film tiré du roman avec Ava Gardner, Gregory Peck et Anthony Perkins est un bonheur.

Morrissey exploite cette menace toute proche et l’entrechoque, de façon géniale, avec la dépression qui vient, avec la confrontation à un réel banal et à la solitude. C’est ainsi l’équation « danger de mort » = « ennui »= « solitude » = « banalité de la vie » = « Angleterre » qui donne à la chanson toute sa force. Le texte est bâti tout entier pour mêler et confondre les termes et y parvient avec une force rare qui, littéralement, mélange tout et met tout sur le même plan. Le narrateur s’adresse comme sur le précédent single Suedehead à un amant caché ou disparu (ici, le destinataire de la carte postale) en même temps qu’au public. Il se lamente sur son sort et sa fin prochaine qu’il partagera avec le reste de l’humanité comme si (ce qui correspond au rêve de tout homme) sa propre fin causée par le malheur, la dépression, la détresse sentimentale, allait correspondre exactement à la fin de l’espèce. L’apocalypse de Morrissey est ainsi une apocalypse totale, politique, technologique, une apocalypse personnelle et en même temps une apocalypse amoureuse. La mort engloutira par la même les symboles d’une Angleterre qui avait pourtant résisté au Blitz, ses cendriers de fête foraine, ses manèges, ses plages de galets et ses tasses de thé qui font figure de dernier réconfort.

Trudging slowly over wet sand

Back to the bench where your clothes were stolen

This is the coastal town

That they forgot to close down

Armageddon, come Armageddon!

Come, Armageddon! Come!

Everyday is like Sunday

Everyday is silent and grey

Hide on the promenade

Etch a postcard :

« How I Dearly Wish I Was Not Here »

In the seaside town

That they forgot to bomb

Come, come, come, nuclear bomb

Everyday is like Sunday

Everyday is silent and grey

Trudging back over pebbles and sand

And a strange dust lands on your hands

(And on your face)

(On your face)

(On your face)

(On your face)

Everyday is like Sunday

« Win yourself a cheap tray »

Share some greased tea with me

Everyday is silent and grey

Il y a dans le texte de Morrissey et son interprétation une volonté de dégager le caractère inévitable de ce qui va se produire mais également un autre renversement héroïque qui consiste à précéder la catastrophe en l’appelant de ses vœux. C’est techniquement l’autre coup de force du chanteur que de décrire avec cette précision poétique remarquable ses petits détails de tous les jours qui vont disparaître, de rendre la langueur d’une déambulation à Brighton ou ailleurs, l’humidité de l’air, la grisaille et d’aller, tel Don Quichotte ou l’un des héros de Nevil Shute, affronter la mort en la prenant de vitesse. L’emprunt plus ou moins direct est fait ici au poète John Betjeman, que Morrissey citera abondamment comme une référence, un peu plus tard et à son poème Slough qui écrit notamment : « Come, friendly bombs and fall on Slough ». L’appel de Morrissey est plus efficace : son Armageddon, come Armageddon ! a une portée messianique sublime et une efficacité dramatique que n’a pas du tout la prose un brin ampoulée (sur ce coup-là) de Betjeman. L’effet est renforcé par cette idée qu’une partie du monde a déjà été rayée de la carte et que l’endroit où le narrateur se trouve est en soi une anomalie (« that they forgot to bomb »), oubliée par hasard, ou parce que ce qui s’y trouvait était décidément trop négligeable pour mériter d’être détruit.

Lire aussi : Golden Lights, la goutte d’eau qui a fait déborder The Smiths

La puissance incroyable du morceau tient donc dans la solidité et la complexité des termes qu’il rapproche. Morrissey lie le tout par la simplicité de son écriture et la fraîcheur presque enfantine des images qu’il convoque. Il y a l’ange destructeur, cette naïveté de bord de plage (avec cette histoire de vêtements qui ont disparu, sans doute l’un des tours qu’on se joue entre amants ou entre gamins), le rituel populaire de la carte postale dont il pervertit la formule, les galets et les cadeaux de pacotille. Everyday Is Like Sunday est un monument d’équilibre que sert à merveille la musique de Stephen Street. On est en 1988. Everyday is Like Sunday est le deuxième single d’un Morrissey qui évolue désormais sans son groupe mais qui a marqué son entrée en solo par un concert fracassant à Wolverhampton et par l’accueil populaire et critique réservé à son premier morceau Suedehead. Stephen Street le fournit en musiques qui peuvent rappeler de temps à autre l’univers des Smiths (ce sera le cas du morceau Disappointed qui est sur le single) mais qui ouvrent un univers nouveau, moins abrupt, plus apaisé mais encore plus poignant et déprimé. Street est spécialisé dans les escaliers mélodiques, les descentes de guitares. Il joue ici de l’espacement entre les notes mais aussi du jeu de résonance entre le premier plan (la guitare) et le second (la basse) qui renvoie à la distanciation naturelle de Morrissey par rapport au genre humain et au commun des mortels. La musique contribue au sentiment d’étrangeté, baudelairien ou semblable à celui qu’on retrouve dans l’Etranger de Camus, qui irrigue le récit. La mélodie est jolie mais pas emballante pour deux sous, plus charmante que réellement décisive, ce qui correspond tout à fait à ce qui est recherché.

Le chevalier à la triste figure

Tous ces éléments expliquent sans doute pourquoi Everyday Is Like Sunday est entré en résonance aussi facilement avec le public au point que l’expression est entrée dans le langage courant. La mélancolie du dimanche contamine les autres jours de la semaine comme la peste. La mélancolie et la dépression individuelle ne sont pas que des maux romantiques mais aussi des fléaux sociaux et politiques. Morrissey n’a sur ce plan jamais dit autre chose avec les Smiths. Everyday is Like Sunday fait écho musicalement à There Is A Light That Never Goes Out dont il constitue une version radicale, jusqu’au-boutiste et surtout solitaire. Là où la mort était recherchée pour souder le couple et consacrer leur amour, Everyday is Like Sunday n’en appelle plus à aucun réconfort. Morrissey est désormais seul mais prêt à affronter la mort en la regardant dans les yeux.

Le titre annonce à sa façon ce qui suivra, c’est-à-dire la lente affirmation du chanteur comme cow-boy solitaire mais aussi sa future transformation en agent de combat. Dans les années qui suivront, Morrissey ne fera qu’exploiter le contenu référentiel en germe dans Everyday. Il chantera la mort de l’Angleterre sur Your Arsenal (ce sera bien, bien plus tard) et s’imposera comme l’outsider ultime (le dernier des Famous International Playboys) jusque dans Boxers et ailleurs. Ce sera bientôt lui contre le reste du monde (les exemples sont légion), avant qu’il ne soit récupéré par le gang et ait l’idée de remplacer l’amant d’hier par une légion, une phalange loyaliste. Le mouvement sera curieusement identique par rapport à l’Angleterre qui, de condamnée, se retrouvera protégée et muséifiée dans la poésie de Morrissey (Back To Camden) avant de devoir être défendue, plus ou moins explicitement, et en marge de l’art, à travers des déclarations politiques de plus en plus border-line. Le Brexit fait écho chez Morrissey à cette idée d’un pays/homme qui se lève pour préserver sa tristesse et son magnifique isolement, comme s’il s’agissait maintenant de protéger notre malheur plutôt que de chercher à lutter contre lui. Le Brexit devient non plus un rempart mais paradoxalement un instrument de reconquête, dans un affreux contresens, qui ne se tient (peut-être) que d’un point de vue culturel.

On peut (en extrapolant un peu) considérer qu’Everyday est l’acte de naissance véritable du Morrissey post-Smiths, celui par lequel il se livre à la mort dans une geste héroïque sublime et qui, tel Dom Juan, en réchappe pour devenir une sorte de méta-héros, magnifique et invincible, qui engagera dès lors le combat contre à peu près tout le monde pour défendre des valeurs perdues, un pays fantasmé ou des causes abandonnées. Everyday est la matrice d’une œuvre à venir et la chanson sans laquelle rien n’aurait été possible. C’est la plus belle et sûrement la plus triste que celle qui révèle à l’homme qui la chante qu’il est non seulement mort mais sûrement aussi mort pour rien et pour personne.

Quelle voix <3

Merci